Cuando no son todas las que están,

ni están todas las que son.

Viviana Taylor

El

clientelismo político es un tema que me viene preocupando hace tiempo. Pensarlo

no me ha resultado tarea fácil: las matrices de interpretación[1]

que fui construyendo durante años -en mi contexto de pertenencia social y en

contacto con los grupos de formación que me constituyeron- interfirieron

demasiadas veces no permitiéndome ver más allá de ellas. El ir reflexionando

sobre estas matrices, volviéndolas conscientes, se convirtió en un proceso de

ruptura con esas creencias, y me permitió confrontarlas con la realidad. Y, en

esta confrontación, fui descubriendo algunos puntos sobre los que había permanecido

ciega.

Parte

de estas reflexiones motivaron la escritura de En micro, por el chori y por la coca, que posteé el 10 de

diciembre, aprovechando un análisis tangencial del acto del día anterior como

una excusa para hablar sobre este tema, que me preocupa y me ocupa.

En este

artículo analicé cómo desde algunos discursos se habían ido construyendo una serie

de argumentaciones, centradas en las retribuciones que se suponía habían

recibido los asistentes, a cambio de su presencia en el acto. Y cómo estas

argumentaciones no eran otra cosa que una apelación al clientelismo como única

explicación posible sobre la relación entre el Kirchnerismo y quienes se

sienten por él representados. Esto es, a una matriz de interpretación sobre un tipo de relación política que ya no es

la que define el vínculo entre los representantes y sus representados. Ya

no, al menos, en la mayoría de los casos.

No

quiero sobreabundar sobre lo ya escrito, porque escrito está. Hoy quiero hacer

foco sobre un aspecto del clientelismo que ha sido silenciado, cuya

consideración suele permanecer oculta cuando se analizan los modos que adoptan

las relaciones clientelares.

Pero

antes…

… Algunas consideraciones de encuadre

Cuando

de analizar la cohesión social se trata, es necesario diferenciar tres zonas:

·

una zona de integración que no presenta grandes

problemas de regulación social,

·

una zona de vulnerabilidad que es una zona de turbulencias

caracterizada por la precariedad laboral y la fragilidad de los soportes

relacionales (dos variables que tienden a entrelazarse);

·

una zona de exclusión, de gran marginalidad, de

desafiliación, en la que se mueven los más desfavorecidos.

¿Cómo

se opera sobre estas zonas, para modificar el panorama?

Dado que las dinámicas de

exclusión están actuando desde mucho antes de que se llegue a ella, el

tratamiento social de la exclusión no puede ser únicamente el tratamiento de

los excluidos. Esta es la razón por la que se deben tener en cuenta dos tipos de

intervenciones sociales:

Por un lado, existen formas de

intervención que operan sobre la zona de vulnerabilidad[2]:

sobre la precarización del trabajo y la fragilización de los pilares de la

sociabilidad (el marco de vida, la vivienda, las relaciones de vecindad, las

políticas de empleo).

Una segunda forma de intervención es la que opera

sobre la zona de exclusión, de marginalidad, de desafiliación. Una zona en la que el problema

no es únicamente una cuestión de recursos, ni de desigualdades. Las

intervenciones en este espacio social afectan esencialmente a aquellos para

quienes la integración por el trabajo se ha roto y cuyos soportes familiares y

relacionales son gravemente deficientes. Y dado que exigen poner todos los

medios para reinsertar a estas poblaciones, es necesario hacerlo con el máximo

cuidado para que el intento de integración no termine colocándolos en una

posición de subordinación. Es justamente cuando fallan estos cuidados cuando se

coloca a estos grupos en situaciones conocidas como de clientelismo político.

En mi artículo anterior hago

referencia a cómo las acciones de política pública centradas bajo una y otra

forma de intervención –más un tipo particular de intervención política no

considerado bajo estas formas y que consiste en la extensión de derechos, por lo

que atraviesa todo el entramado social- han revertido conductas típicamente

clientelares a la vez que han promovido la asunción de un compromiso militante.

Hablando de clientelismo…

El clientelismo ha sido definido

tradicionalmente como una forma de satisfacer necesidades básicas entre los

pobres mediante las llamadas relaciones clientelares, entendidas como el intercambio personalizado

entre masas y elites, en las que las elites –el poder político (los patrones)-

conceden favores, bienes y servicios a las masas (los clientes) a cambio de apoyo político y votos. En consecuencia, debe

ser analizado como un tipo de lazo social que puede ser dominante en algunas

circunstancias y marginal en otras.

El politólogo argentino Guillermo

O’Donnell[3]

ha asegurado que el clientelismo político continúa siendo una institución

informal, a pesar de estar bastante extendida en las nuevas democracias. Y,

coincidiendo con los estudios clásicos, lo considera una institución

extremadamente influyente, informal, y la más de las veces oculta, no destinada

ni a desaparecer ni a permanecer en los márgenes de la sociedad, sea con la

consolidación de regímenes democráticos, sea con el desarrollo económico.

En este encuadre conceptual, el término

clientelismo ha sido usado para explicar

no sólo las limitaciones de nuestra democracia, sino también las razones por

las cuales los pobres seguirían a líderes autoritarios, conservadores

y/o populistas. Sin embargo, se trata de un estereotipo que oculta su

funcionamiento, haciéndolo permanecer desconocido.

El tan extendido entendimiento de esta relación basada en la

subordinación política a cambio de recompensas materiales se deriva más de la

imaginación y del sentido común, alimentados por las descripciones

simplificadoras del periodismo, antes que de la investigación social.

De hecho, en las décadas de los

80 y los 90 ya era posible advertir que el clientelismo se había transformado

en una institución mucho más compleja que la descripta. Quienes obtenían un

favor a través de la intervención de un puntero[4],

en general no manifestaban que se les hubiese pedido algo a cambio, sino más bien

que se sentían en la obligación de retribuirlo cuando este los necesitara, en

el marco de una relación de reciprocidad: el puntero necesita apoyo

para seguir siéndolo, y el cliente se lo da porque es a él a

quien recurre cuando necesita ayuda, quien a su vez se la provee porque es de

quien recibe apoyo… y así, recursiva e indefinidamente.

En este tipo de relación

clientelar que predominó durante estos años, la idea de intercambio era

fuertemente rechazada. Se la describía, más bien, como una relación definida

por la confianza mutua, la solidaridad, el trabajo conjunto. La idea del político

como un patrón se había ido

transformando: políticos en cargos electivos y punteros presentaban esta

práctica como una relación especial con los pobres, en términos de cuidado y

servicio. No se admitía que la práctica

clientelar pudiera poner a los clientes en una situación se

subordinación difícilmente superable, manteniéndolos en la zona la exclusión.

Y, como un hecho novedoso, los

clientes fueron revirtiendo la relación de poder: cada vez más las mismas

personas -ya no como una picardía aislada de alguno, sino como una práctica

habitual y progresivamente extendida- recibían favores de diferentes punteros

de distintos espacios políticos, que trataban de seducirlos y obtener así como

contraprestación su apoyo, su presencia en los actos y sus votos. En los 90,

sin dudas, se instaló fuertemente en todos los ámbitos la premisa de que el cliente siempre tiene la razón. Y la

tienen porque los clientes no abundan: hay que salir a disputárselos[5].

Algo, definitivamente, había

comenzado a cambiar.

Durante el período postcrisis

2001-2002, en la última década, la extensión de los derechos económicos, sociales

y culturales al conjunto de la ciudadanía, así como la redefinición de los

derechos fundamentales que implicó la inclusión de sectores sociales que habían

sido privados en su reconocimiento, fue lo que hirió al clientelismo.

Consecuentemente, la lucha contra

el intercambio

de favores por votos no fue, como proponían los estudiosos clásicos,

librada como una cruzada moral contra los clientes ni contra los punteros.

Consecuentemente, la lucha contra

el intercambio

de favores por votos no fue, como proponían los estudiosos clásicos,

librada como una cruzada moral contra los clientes ni contra los punteros.

Es una lucha que se está librando

en el campo de las políticas de Estado, con la construcción de un auténtico

Estado de Bienestar.

En eso estamos

… hablemos de las formas ocultas clientelismo.

Volvamos a aquella consideración

clásica de clientelismo: el clientelismo como una forma de satisfacer las

necesidades mediante las llamadas relaciones clientelares, entendiéndolas como

el intercambio personalizado -entre clientes

y patrones- de favores, a cambio de apoyo político y votos.

Supongamos que el poder político

pierde su poder hegemónico en la percepción social como quien representa sus

intereses, y otro grupo lo asume. ¿Sería posible que se intercambiasen los

lugares en la relación clientelar, pasando un grupo de interés no político a

ocupar el lugar del patrón, y los políticos a ocupar el lugar de los clientes?

O, para ser fieles a la

complejidad de la realidad social, en la que el poder no es unívoco ni está

concentrado en un único grupo de representación de intereses: ¿sería posible

que en el juego de relaciones de poder, en algún momento uno de los grupos concentrara

mayor poder de negociación sobre el resto, y asumiera el lugar de patrón,

subordinando a los demás –el poder político entre otros- al lugar de cliente?

Si esto fuese posible, quizás

haya que encontrar en esta redefinición de fuerzas y poder de negociación las

raíces de las modificaciones que acontecieron en las relaciones clientelares, sobre

todo en los 90, cuando el poder político se subordinó a intereses de orden

empresarial.

De ser esto posible, habría un tipo de relación clientelar que

está permaneciendo oculta, que nos resulta inadvertida simplemente porque

nuestra matriz interpretativa ha permanecido ciega a ella: y lo que nuestra

matriz no advierte, lo interpreta como inexistente.

A pesar de estas dificultades,

luego de darle muchas vueltas al asunto, estoy cada vez más convencida de que

es así. Hay una forma de relación clientelar que, no sólo se nos está pasando

por alto, sino que es la más fuerte de todas. Y no es casual que permanezcamos

ciegos a ella: en algún caso, quizás, el patrón sea justamente quien tiene

incidencia sobre la conformación de nuestras matrices de interpretación. Un

patrón que elige permanecer en la oscuridad.

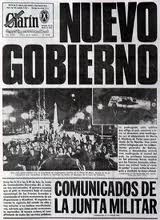

El caso Clarín – La Nación:

el poder mediático como patrón.

Cuando el miércoles 5 de

diciembre, David Martínez –titular de

Fintech Advisor Inc, propietario del

40% de Cablevisión- se presentó en

la AFSCA para afirmar su voluntad de

adherir a la Ley de Medios e informar que en la siguiente reunión de

accionistas propondría que lo más conveniente para la empresa es adecuarse a lo

requerido por su artículo 161, dejó en evidencia mucho más que su desacuerdo

con las estrategias de sus socios –el Grupo Clarín- para trabar la aplicación de la

Ley.

Lo que estaba dejando en claro

era su desacuerdo con que el Grupo se comportara como un partido político,

y así lo expresó explícitamente en palabras que recogió Roberto Caballero para Infonews.

Si vamos un poquito más atrás,

hace apenas tres meses –exactamente en el mes de septiembre- La Garganta Poderosa, Barcelona y Mu

denunciaban –refiriéndose a La Nación y a Clarín- la crisis de

credibilidad y la baja calidad informativa en los medios gráficos que publican,

como consecuencia de que “han dejado de

vivir de las noticias que publican para pasar a hacer negocios con la

información que ocultan”. Y con esta sola frase nos invitan a mirar más

cuidadosamente cuáles son los negocios que hacen.

Si vamos un poquito más atrás,

hace apenas tres meses –exactamente en el mes de septiembre- La Garganta Poderosa, Barcelona y Mu

denunciaban –refiriéndose a La Nación y a Clarín- la crisis de

credibilidad y la baja calidad informativa en los medios gráficos que publican,

como consecuencia de que “han dejado de

vivir de las noticias que publican para pasar a hacer negocios con la

información que ocultan”. Y con esta sola frase nos invitan a mirar más

cuidadosamente cuáles son los negocios que hacen.

Y sin mirar demasiado resulta que

está claro que Clarín

y La Nación acceden a papel barato: son copropietarios con

participación del Estado de Papel Prensa, la única fábrica de papel de

diario del país, que resultó la piedra

fundacional del monopolio informativo que construyó el Grupo Clarín durante más de 30 años, y por cuya apropiación se

acaba de dictar la prohibición de salir del país a 10 imputados en la causa,

entre quienes están los propietarios de ambos medios. A partir de esta

apropiación, de la mano del por entonces presidente

durante la última dictadura militar Jorge Rafael Videla, fueron

consolidando su poder de presión. Así, mientras los dictadores actuaron como patrones,

entregando la empresa robada a la familia Graiver, a cambio de silencio y ocultamiento;

los entonces clientes La Nación y Clarín no

cejaron en su esfuerzo por erigirse ellos mismos en patrones frente a los

gobiernos de la democracia. Durante

los últimos 29 años no dudaron en ejercer su poder de presión sobre el Presidente Raúl Alfonsín –apurando su

salida anticipada del gobierno cuando obstaculizaba sus planes empresariales-;

sobre el Presidente Carlos Menem,

luego de la luna de miel del primer período presidencial en el cual pagaron con

apoyo mediático los favores políticos que recibían a cambio pero no dudaron en

retirarle apoyo cuando puso objeciones a algunos de sus intereses corporativos;

y sobre el Presidente Fernando De la Rúa,

promoviendo una imagen de incapacidad casi idiota hasta el paroxismo (percepción

que terminó beneficiándolo, puesto que hasta este momento ha logrado sortear

las consecuencias de su responsabilidad por los muertos durante el establecimiento

del estado de sitio en los días finales de su gobierno) y esto a pesar de que

con el decreto 1025/2000 había

desregulado la venta de diarios y revistas y bajado el porcentaje de venta de

tapa a ser percibido por los canillitas (decreto que fue derogado el 8 de

septiembre de 2010). En cambio, moldearon una imagen digna del bronce del Presidente Eduardo Duhalde, quien promovió

la licuación de las deudas del Grupo Clarín, deuda que terminamos pagando

entre todos.

Favor con favor se paga, y

puestos a considerar las asimetrías de fuerzas en el poder, queda claro quién

se paró del lado del patrón y quiénes fueron los clientes.

Claro que la concentración de

medios, el monopolio sobre la producción de papel y la hegemonía sobre el

circuito de distribución de las publicaciones, no es su único negocio.

Clarín y La Nación son

también socios en Expoagro y, a través de ella y una cadena de

asociaciones que lleva desde Clarín Rural hasta

las UEDAP,

de Monsanto.

Monsanto,

recordemos, es una multinacional con capacidad de presión directa sobre

gobiernos, dado que ha logrado no pocas veces que el propio Gobierno de los

EE.UU. intermedie –es decir, presione- por sus intereses frente a otros

gobiernos nacionales, entre los que el nuestro no ha sido la excepción.[6]

Los conflictos de estos grupos

con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no se explican

sólo por la decisión de avanzar con la aplicación de la Ley de Medios de

Comunicación Audiovisual, sino por el hacerlo en favor de la desmonopolización

del papel para diarios y la propiciación de un rol más activo del Estado en la

dirección de Papel

Prensa, paso previo a la gran causa madre de todas las causas contra

la sociedad empresarial-mediática: la causa por la apropiación de Papel Prensa

durante la dictadura.

Así como vimos que en esta

relación favor con favor se paga, a los díscolos sólo les cabe la retaliación. Y

donde hay un patrón siempre hay un puntero decidido a ejercer

disciplinamiento, de ser necesario, para no perder su lugar por un cliente que no acata las reglas de

juego. Un ejemplo de este juego donde Clarín y La Nación ocupan

el rol de patrón, y los diputados

de la Comisión de Libertad de Expresión juegan el rol de punteros en su función

disciplinadora, se puede leer en la traducción de la versión taquigráfica de la reunión realizada el día 4 de diciembre de 2008 en la que se aprecia

claramente cómo, a pesar de que se trataba de un tema eminentemente gremial, la

entonces Diputada Morandini forzó

los argumentos para hacer referencias directas y explícitas a supuestas

complicidades entre el gremio de los camioneros con el Gobierno Nacional contra la libertad de

expresión.

En otra reunión, el 20 de mayo de2009, el forzamiento es todavía más claro. En primer lugar, la Comisión no estaba completa: eran sólo

tres los diputados presentes, y sólo tres los

supuestos daminificados. Entre seis discutían un problema que, de ser

tal, afectaría directamente a miles, además de a las grandes corporaciones. Lo

más interesante es cómo los argumentos se volvieron circulares: se usó un

artículo del Diario

Clarín de la fecha para justificar la preocupación por el tema, que en

realidad era una cita de las palabras de la misma persona que estaba usando el

diario para fundamentarlas. A ver si soy clara: alguien dice algo, el diario lo

cita texturalmente, y luego la misma persona se vale de sus propias palabras

publicadas en el diario para intentar reforzar su argumento como si lo hubiese

sostenido el diario… sí, en serio. En un artículo anterior contrasté la versión

taquigráfica con el artículo publicado. Todavía hoy este descubrimiento no deja

de sorprenderme…

Es muy interesante ver cómo desde

la Comisión se trataba de vincular

un asunto estrictamente gremial con un posible futuro ataque a la libertad de

prensa por parte del gobierno. Ya estaban construyendo lo que luego enunciarían

como una profecía autocumplida. Si bien la ley de medios recién se votó un año

después, ya se la estaba discutiendo. Y desde la comisión que debía velar por

su espíritu, se militaba contra ella.

En esta nueva forma de clientelismo (nueva no respecto de la novedad de su existencia, sino por su hasta

ahora desatendida consideración, por lo que sería más correcto decir: en esta nueva forma de entender las relaciones

clientelares) no sólo cambian de lugar quienes tradicionalmente

se consideraban patrones –

subordinándose al rol de clientes- sino

que aparecen nuevos actores, que no solían ser considerados en el análisis de

las relaciones clientelares ni como clientes

ni como punteros.

En el caso particular de La Nación y el

Grupo Clarín como patrones, el intento de subordinación del poder

político al lugar del cliente no

sería posible si muchos de ellos no hubiesen oficiado de punteros. Así, vemos que el poder construido por estos patrones se sostiene en las acciones de

mediación que ejercen, por una parte, los periodistas y empresas periodísticas

satélites, que se mantienen fieles a los intereses corporativos; pero que

serían insuficientes si, por otra parte, algunos de los personajes que pueblan

el mundo político no hubiesen encarnado el

rol de mediador propio de los punteros: y es justo allí donde vemos a los

jueces que aceptan dádivas que devuelven con fallos y con medidas cautelares; a

los diputados, senadores, gobernadores y funcionarios de distinto signo

políticos que se aseguran minutos de gloria mediática (que necesitan para

posicionarse ellos mismos como políticos en aquellas otras relaciones en las

que sí juegan –o pretenden jugar- un rol

más protagónico como tales, y quizás llegar a ser patrones) a cambio de ejercer

presión con sus ideas, de la ejecución de ciertas acciones políticas, o de sus

votos (esta vez no en las urnas, sino desde los escaños). Y quizás hasta

algunos sueñen con el consuelo de una tribuna de opinión en la que expresar

interpósitas ideas a cambio de pingües ganancias cuando las veleidades de la

representatividad no los acompañen.

El caso de las obras sociales y la medicina prepaga:

el poder de las cajas como patrón.

Jorge Dotto es un joven médico argentino, especialista en Patología Molecular

y Genética. Su nombre ha sido relacionado con la promoción de la Ley Nacional de Fertilización Asistida

que, a pesar de estar ya lista para su aprobación, permanece postergada.

Así lo explicaba en una

entrevista en la CNN:

Dotto

lo expresa claramente: las obras sociales

y prepagas tienen el poder de veto sobre una ley que había reunido el consenso

suficiente para ser aprobada. ¿En qué tipo de relación podría encuadrarse

esta, en la que el poder de empresas ligadas a la salud es tan fuerte que es

capaz de revertir la voluntad

legislativa de los representantes de los intereses comunes de las

personas? ¿Cómo se configuran estas relaciones clientelares en que quienes prestan

servicios de salud pasan a ser patrones, cuyos intereses

empresariales son defendidos por los legisladores, que se comportan como clientes?

Veamos otro caso, que quizás

ayude a clarificar el tipo de relación en cuestión.

Hace poco más de un año –aunque

parezca otra vida atrás- Hugo Moyano

llamaba a los trabajadores a apoyar la reelección de Cristina. Pocos meses después, apenas reelecto como Secretario

General de una CGT fracturada, los invitaba a no votar a quienes no los respetaban, en clara alusión a la misma

Cristina, que –de amiga- había pasado a enemiga. Y no sólo por un golpe de

retórica. Ese tránsito tuvo que ver –sobre todo, aunque no exclusivamente- con

una situación de la que ya me ocupé en dos ocasiones[7]

en este mismo blog: el Fondo Solidario

de Redistribución.

Este fondo es en realidad una

caja millonaria que supera los 11 mil millones de pesos y que tiene como

finalidad apoyar a las obras sociales en los tratamientos de alta complejidad y

cubrir los gastos administrativos de la Superintendencia de Servicios de Salud.

Y acá viene lo interesante para

tratar de determinar cómo se ha ido configurando la relación: este dinero fue

parte de un pacto de no agresión entre Moyano

y el kirchnerismo en marzo del 2011;

pero el problema surgió cuando después de liberar unos 300 millones, el

gobierno cesó el envío cuando la economía comenzó a sufrir los embates de la

crisis internacional.

Moyano

intentó ubicarse, entonces, en el lugar del patrón: si el Gobierno

Nacional no se sometía a su autoridad y no honraba sus promesas, sería

disciplinado con el rigor con que lo hemos visto presionar durante la segunda

mitad de este año.

El primer golpe lo dio Moyano el pasado 20 de junio: un acto en

Plaza de Mayo contra el kirchnerismo,

en el que intentó demostrar que su poder de convocatoria como ex puntero kirchnerista lo ponía en

condiciones de apropiarse de los

clientes y erigirse en patrón.

El Gobierno Nacional respondió pocos días después, dando de baja el Régimen de Compensación de Aranceles

del examen psicofísico que deben realizar los camioneros una vez al año para

conseguir o conservar la licencia de conducir. Con este golpe, la obra social de Camioneros perdió unos

$70 millones anuales que recibía en subsidio. Por la misma resolución, la

32/2012 publicada el 2 de julio en el Boletín Oficial, se anuló la “Formación

Profesional de los Conductores de Vehículos de Transporte Terrestre de Cargas

Generales de Jurisdicción Nacional”, que

estaba a cargo de la Fundación

para la Formación Profesional del Transporte, por la cual recibía del

Estado $120 por cada chofer que tomaba el curso de capacitación. Quedó claro

que el kirchnerismo podrá pegar en

segundo lugar, pero sabe dónde y cómo pegar: no es fácil someterlo al lugar de subordinación en una relación

clientelar.

El caso de Moyano, esgrimiendo como clientes propios a los camioneros,

apelando a la retribución por los beneficios obtenidos durante su gestión

frente al gremio –primero- y la CGT –después- lo ubica en un intento de

tránsito entre el lugar del puntero y del patrón que no ha logrado completar

–al menos todavía- exitosamente. Su

alianza con otras fuerzas patronales, del orden mediático- no lo han favorecido:

las relaciones clientelares son, por naturaleza, relaciones de asimetría, donde

se miden fuerzas para determinar lugares en la jerarquía. Y su fuerza de golpe

lo ha colocado por debajo de La Nación

y el Grupo Clarín, y del Gobierno. En este tránsito no ha logrado

mudar de puntero a patrón, sino que ha cambiado de bando. A uno que

no lo favorece. Ya se sabe: los patrones no confían en punteros advenedizos ni

traidores. La naturaleza de la traición está en su repetición.

Viendo este caso, queda claro que

muy distinta es la situación de las prepagas y obras sociales presionando para que no se apruebe la Ley

Nacional de Fertilización Asistida. Evidentemente la experiencia de su

aprobación en la Provincia de Buenos Aires les ha dado un marco de análisis

suficiente para calcular los costos económicos en juego. Costos económicos entendidos

como pérdidas que no parecen estar dispuestas a solventar, y por ganancias que

no están dispuestos a dejar de percibir.

En silencio, han sido capaces de

ejercer un poder de presión suficiente como para imponer su voluntad frente a

la de muchas organizaciones que vienen militando la ley desde bastante tiempo

atrás. Habrá que ir viendo cómo se define la situación en el futuro para ver de

qué lado de

la relación clientelar lograron ubicarse. Pero, por lo pronto,

parece que convencieron mediadores/punteros suficientes para defender

sus intereses: y eso, nos guste o no, las pone en el lugar del patrón. Al menos,

frente a ellos. Habrá que ver hasta dónde llega su poder de subordinación, que

ya ha frenado esta ley y viene obstaculizando al menos una más: la

despenalización del consumo de marihuana, por sus implicancias en el aumento de

los costos relativos a la atención de la salud de los consumidores.

Viéndolo así, Moyano debería replantearse sus

alianzas. Este patrón le habría

resultado más amigable a sus intereses, que el otro al que terminó subordinado.

Cuestión de procesos estratégicos: no se puede garantizar el resultado, hasta

que no se ha completado el proceso.

El caso de la supresión de la identidad y la libertad:

las redes de trata de personas como patrón.

Uno de los casos más comunes de supresión de identidad es el devenido

de la apropiación de un menor que es

anotado como hijo propio por personas que no son sus padres biológicos. Es un

delito tan común y naturalizado que permanece invisibilizado como tal. Apoderarse de niños y criarlos como propios,

al margen de los mecanismos formales de la adopción, es una práctica

socialmente aceptada: no es considerada delito por el común de la gente, ni

escandaliza; más bien se la justifica como un acto de bien y de amor. Sin

embargo, la culpa se hace presente, puesto que la apropiación suele mantenerse

oculta.

Estas percepciones van entramando

un discurso social que no sólo legitima y justifica el acto de apropiación,

sino que lo reproduce como deseable, sin tener en cuenta que en el acto de

apropiación se cosifica y despersonaliza al niño, que es percibido como un

objeto que viene a satisfacer la necesidad de una pareja de ser padres y se

desvirtúa la idea de adopción, que se sostiene en el interés supremo del niño,

y en su derecho a la identidad y a una familia.

A pesar de tratarse de un delito

tan común, en nuestro país hablar de apropiación de menores parecería hacer

alusión casi exclusivamente a los niños

desaparecidos, los niños que fueron apropiados por miembros de la fuerzas

armadas o de seguridad, nacidos en cautiverio o secuestrados junto con sus

madres, que en la mayoría[8]

de los casos permanecen desaparecidas.

Estos casos de apropiación

acaecidos durante la última dictadura, como parte de una práctica sistemática, sí

han tenido un alto nivel de judicialización y, a pesar de las dificultades que

han debido sortearse, ya se están logrando condenas.

Por el contrario, los casos de

apropiación fuera de ese contexto rara vez llegan a la Justicia. Como decía

antes, no son siquiera percibidos como delito. La visibilización que los niños

apropiados durante la dictadura le han dado al tema no ha contribuido a

extender la concientización hacia el tema de la apropiación de menores en

general. Lo que, en conjunción con la percepción social dominante sobre el tema,

va conformando un imaginario social que facilita el tráfico de niños, y funda

una red clientelar sostenido en él.

El tráfico de niños no debería pensarse como un fenómeno separado de

la apropiación. Cuando hablamos de tráfico

de niños nos referimos a la entrega, recepción o sustracción de un menor de

18 años, de cualquiera forma que suceda y con cualquier motivación, para

cualquier fin, exista o no dinero de por medio.

Así como con la apropiación de

niños, hay formas de tráfico tan naturalizadas que ni siquiera se las considera

como tales. Un caso paradigmático es el de Claudia

Cordero Biedma, exesposa del periodista Bernardo Neustadt, quien mostró en

la revista Gente[9]

a los hermanitos nacidos en Kazajstán, a quienes adoptó a través de una agencia

de Estados Unidos a la que recurrió para evitar los requerimientos legales que

debía cumplir en Argentina.

Casos análogos, pero en orden

inverso, también han sucedido. Como el de Michael

Caloyannides, agente de la CIA, quien a principios de los 90 logró que el

sistema de adopción argentino le entregue un niño en guarda, con fines de

adopción, abandonando poco después el país y negándose a volver ante el

requerimiento de la Justicia. O el caso

del matador de toros Angel Peralta y

su esposa Encarnación Rizo, quienes en

1993 se apropiaron de un niño recién nacido –llamado Héctor Manuel y nacido en Río Grande, Ushuaia- a quien presentaron

públicamente a través de la revista Hola.

Imposible no asociar este caso con el de Sofía

Herrera, desaparecida en 2008 en un camping de la misma ciudad.

El tráfico de niños también se da en otros niveles, donde no existen

intermediarios, o este no percibe dinero a cambio: son los casos en que una

partera o un médico se limita a cobrar al matrimonio de apropiadores el parto

de la madre biológica, o en los que se establece un acuerdo informal entre la

madre biológica y la apropiadora, que concurren juntas a la maternidad.

En nuestro país, como en el resto

del mundo, esta forma de tráfico de niños se da casi exclusivamente de sectores

pobres a sectores pudientes, y a nivel mundial desde los países pobres hacia

los más ricos, como ha quedado evidenciado en los tres casos antes relatados.

De esta manera, queda claro que en los casos en que el tráfico no es fruto del

robo de un niño, acercarnos a la complejidad del fenómeno implica pensar en las

condiciones que lo posibilitan: la pobreza, la desprotección y la

vulnerabilidad de ciertos sectores sociales a los que todavía no han llegado

las acciones de contención de las políticas de Estado.

Un práctica sistemática cuyo

análisis permite visibilizar el entramado de estas condiciones con las relaciones

clientelares, se desarrolló en la ciudad de La Plata, a lo largo de 15 años. La

Iglesia Católica –a través de Cáritas- conformó un grupo de adopción

inspirado en el modelo de las agencias norteamericanas. En ese marco, les

brindaba a las madres asistencia hasta el parto, con la intención explícita era

evitar abortos y la venta de niños[10]. El equipo era quien elegía a su arbitrio

-entre una serie de candidatos- al matrimonio que se haría cargo de la

criatura, a quienes era entregado por medio de una escritura pública (un acto

luego prohibido por la Ley de Adopción de 1994). Pasado un lapso, con esa

escritura se presentaban ante las autoridades judiciales y formalizaban la

adopción.

Un práctica sistemática cuyo

análisis permite visibilizar el entramado de estas condiciones con las relaciones

clientelares, se desarrolló en la ciudad de La Plata, a lo largo de 15 años. La

Iglesia Católica –a través de Cáritas- conformó un grupo de adopción

inspirado en el modelo de las agencias norteamericanas. En ese marco, les

brindaba a las madres asistencia hasta el parto, con la intención explícita era

evitar abortos y la venta de niños[10]. El equipo era quien elegía a su arbitrio

-entre una serie de candidatos- al matrimonio que se haría cargo de la

criatura, a quienes era entregado por medio de una escritura pública (un acto

luego prohibido por la Ley de Adopción de 1994). Pasado un lapso, con esa

escritura se presentaban ante las autoridades judiciales y formalizaban la

adopción.

Queda claro que quien menos

importaba era la madre dadora del niño,

reducida a mera proveedora de criaturas. Mujeres violadas, adolescentes,

víctimas del incesto, desocupadas, pobres, alienadas: toda una población

invisibilizada pero útil.

Y por otro lado, tampoco parecían

importar demasiado sus hijos, entregados a otras familias mediante escritura

pública. Como una propiedad más, como la casa y el auto.

Los que sí tenían un lugar en la

relación eran, por una parte, la Iglesia

Católica a través de Cáritas

-como patrón- eligiendo entre sus clientes –seguramente católicos

practicantes y piadosos- a quienes

consideraban merecedores de la satisfacción de su deseo de tener hijos.

El estudio de este caso me

recordó la presentación judicial que realizó la Asociación Pro Familia, con la intención de detener –cosa que en un

principio había logrado con éxito- el aborto que se había autorizado en la

Ciudad de Buenos Aires a una mujer víctima de la trata de personas, que había

resultado embarazada como resultado de las violaciones que había sufrido

durante su secuestro. No tuvieron pruritos en participar/organizar de un

escrache en la puerta de su casa, revictimizándola; ni de presentárseles

durante su internación para prometerle cuidarla durante el embarazo y hacerse

cargo del niño, luego de haberla violentado en su decisión, amparada por la

Justicia. Y pudieron hacerlo porque contaron con la complicidad del Jefe de

Gobierno, Mauricio Macri, quien vetó

la Ley de Aborto no Punible, la creación de una Oficina contra la Trata de

Personas, y se negó a retirar la habilitación a los prostíbulos bajo su

jurisdicción. Todos vetos vinculados con este caso.

El estudio de este caso me

recordó la presentación judicial que realizó la Asociación Pro Familia, con la intención de detener –cosa que en un

principio había logrado con éxito- el aborto que se había autorizado en la

Ciudad de Buenos Aires a una mujer víctima de la trata de personas, que había

resultado embarazada como resultado de las violaciones que había sufrido

durante su secuestro. No tuvieron pruritos en participar/organizar de un

escrache en la puerta de su casa, revictimizándola; ni de presentárseles

durante su internación para prometerle cuidarla durante el embarazo y hacerse

cargo del niño, luego de haberla violentado en su decisión, amparada por la

Justicia. Y pudieron hacerlo porque contaron con la complicidad del Jefe de

Gobierno, Mauricio Macri, quien vetó

la Ley de Aborto no Punible, la creación de una Oficina contra la Trata de

Personas, y se negó a retirar la habilitación a los prostíbulos bajo su

jurisdicción. Todos vetos vinculados con este caso.

Difícil de entender si no se pone

a Macri en una doble relación clientelar,

con fidelidad compartida -y en

apariencia contradictoria- a dos patrones: por un lado, se sabe –por la

acusación de Lorena Martins contra

su propio padre- que Macri recibió dinero para su reelección de parte del proxeneta

y ex agente de la SIDE Raúl Martins;

y por el otro, con la Iglesia Católica,

hacia quien la fidelidad de buen chico de escuela católica le garantiza el

favor del núcleo duro de su electorado.

La apropiación de niños es una de

las caras de la trata de personas con supresión de la identidad.

A partir del caso de Marita Verón, la joven tucumana de 23

años desaparecida hace 10, se visibilizó en nuestro país la desaparición forzada de mujeres con fines

de trata para la prostitución[11].

Diana Maffía es Doctora en Filosofía, y actualmente se desempeña como consejera

académica en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, e

investigadora del Instituto de Estudios de Género de la Universidad de Buenos

Aires. Fue, además, diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 2007 y

2011.

Maffía,

en declaraciones a El Diario –de Entre Ríos, el 10 de diciembre- sostiene que “los cuerpos de las mujeres siguen siendo un

campo de batalla, una tensión de poder y siguen siendo disputados. Verlos desde de la

política, es algo que hemos llevado las mujeres al Congreso. Yo creo que fue un

aspecto iluminador. Todavía los cuerpos de las mujeres siguen siendo sometidos,

esclavizados, vendidos y comprados.”

Su posición coincide con la postura de la legislación argentina,

que no prohíbe la prostitución ni la considera un delito penal, pero concibe a

la persona en situación de prostitución como una víctima de un sistema

prostituyente. En consecuencia, las políticas que defiende no son de

persecución de las personas en prostitución sino de protección y de lucha

contra la trata, la explotación y el proxenetismo, a pesar de lo cual señala

que “no se ve de qué manera se va a

terminar con la trata, la explotación, el proxenetismo, la corrupción policial,

judicial, y sobre todo con el financiamiento de la política”. Maffía sostiene que una ley es muy

difícil de cumplir cuando está alejada de la cultura dominante. Un lamento que

se concretó, triste y siniestramente, en el fallo del caso

de Marita Verón, por el cual la Justicia de Tucumán absolvió a los trece

acusados por su secuestro y desaparición en abril de 2002.

La decisión generó sorpresa es indignación. La indignación era

esperable. La sorpresa, no.

El juicio dejó al descubierto la trama de la trata de personas en

Tucumán, sus vínculos con el poder político y policial, y proveyó evidencias de

sus ramificaciones a nivel nacional e internacional. Todo lo cual hacía suponer

que semejante maquinaria se extendería hasta el poder judicial: de hecho, las

condiciones para la impunidad estuvieron garantizadas desde el inicio, cuando

no se facilitó en nada la investigación del caso, cuando se trató en todo

momento de inclinar la sospecha hacia la familia, y desde algunos medios de

comunicación se trabajó para instalar la hipótesis de una desaparición

voluntaria.

Cuando se realizó la lectura del fallo de la Sala II de la Cámara

en lo Penal en Tucumán, integrado por los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio

Herrera Molina y Eduardo Romero,

estaba claro que la red había actuado eficientemente: los acusados María

Azucena Márquez, Irma Lidia Medina y sus hijos Gonzalo y José “Chenga” Gómez, Pascual Andrada, Humberto

Derobertis, Carlos Luna, Mariana bustos, Daniela Milhein, Alejandro González,

Víctor Rivero, María Rivero y Cinthia Gaitán, fueron todos absueltos.

La trama de las redes que conforman la trata de personas con fines

de prostitución es intrincada y complejísima. Y está enraizada en las propias

formas culturales de la vida social de la que participan quienes tienen como

tarea asignada combatirlas.

Las redes son difíciles de erradicar porque su ámbito es la

noche. La misma noche de la que

participan políticos, jueces, funcionarios, policías, periodistas. La misma

noche en la que los códigos indican que lo que sucede se silencia y se oculta…

hasta que es redituable sacarlo a la luz. Y así, el silencio es un favor que se

paga. Y se paga caro.

El silencio de las debilidades privadas que en la noche se viven

en público es el favor que convierte a políticos, jueces, funcionarios y

policías en clientes; y a las María,

las Irma, los Gonzalo, los Chenga, los Pacual, los Humberto, los Carlos, los

Mariana, los Daniela, los Alejandro, los Víctor, las Cinthias y ciertos

periodistas en ocasionales punteros.

El silencio de las debilidades privadas que en la noche se viven

en público es el favor que convierte a políticos, jueces, funcionarios y

policías en clientes; y a las María,

las Irma, los Gonzalo, los Chenga, los Pacual, los Humberto, los Carlos, los

Mariana, los Daniela, los Alejandro, los Víctor, las Cinthias y ciertos

periodistas en ocasionales punteros. Patrones hay en diversos los grupos: los hay jueces, los hay policías, los

hay funcionarios, los hay empresarios, los hay políticos. Son jueces que

clientelizan jueces, policías que clientelizan policías, funcionarios que

clientelizan funcionarios, empresarios que clientelizan empresarios, políticos

que clientelizan políticos. Y todos comparten esos cuerpos -mayoritariamente

femeninos, a veces infantiles- que son a la vez mercancía para el goce y

garantía de silencio. Mercancía que se mezcla y consume con otras mercancías,

que también circulan en la noche: el alcohol, las drogas duras. Y en la misma

mesa a la que se sientan, y en la que se comparten las mujeres, la droga y el

alcohol, se cierran negocios. Negocios que mueven localidades, ciudades,

provincias. Negocios que se sostienen en códigos de silencio. Y que, marginalmente,

aportan a las arcas de la política, a la caja chica de la policía, al bolsillo

de los jueces, al negocio de los empresarios, reduciéndolos a la posición de clientes, asumiendo sobre ellos el patronazgo.

Patrones hay en diversos los grupos: los hay jueces, los hay policías, los

hay funcionarios, los hay empresarios, los hay políticos. Son jueces que

clientelizan jueces, policías que clientelizan policías, funcionarios que

clientelizan funcionarios, empresarios que clientelizan empresarios, políticos

que clientelizan políticos. Y todos comparten esos cuerpos -mayoritariamente

femeninos, a veces infantiles- que son a la vez mercancía para el goce y

garantía de silencio. Mercancía que se mezcla y consume con otras mercancías,

que también circulan en la noche: el alcohol, las drogas duras. Y en la misma

mesa a la que se sientan, y en la que se comparten las mujeres, la droga y el

alcohol, se cierran negocios. Negocios que mueven localidades, ciudades,

provincias. Negocios que se sostienen en códigos de silencio. Y que, marginalmente,

aportan a las arcas de la política, a la caja chica de la policía, al bolsillo

de los jueces, al negocio de los empresarios, reduciéndolos a la posición de clientes, asumiendo sobre ellos el patronazgo.

Tres casos diferentes. Una práctica común.

Comencé este trabajo con una

inquietud:

¿Sería posible que se

intercambiasen lugares en la relación

clientelar, pasando un grupo de interés no político a ocupar el lugar del patrón,

y los políticos a ocupar el lugar de los clientes?

¿Sería posible que en el juego de

las relaciones de poder, en algún momento un grupo diferente al poder político

concentrara mayor poder de negociación, y asumiera el lugar de patrón,

subordinando al poder político al lugar de cliente?

Creo que sí es posible, que

existe un

tipo de relación clientelar que ha permanecido oculta, inadvertida,

pero que no caben dudas de que existe. Y en su invisibilidad ha residido su

mayor fortaleza.

También creo que la distinción en

casos está más cerca de responder a fines explicativos que a separaciones

reales. Y, por supuesto, los enunciados de ninguna manera agotan los casos

posibles.

El poder mediático, el poder de las

cajas de dinero y el poder de las redes de trata de personas se

mezclan y entraman de formas a veces directas y otras solapadas; a veces

centrales y otras tangenciales: son interdependientes.

Todos ellos parecerían ser, en

realidad, manifestaciones diferentes de un único gran tipo de poder: el poder

económico.

Y todos ellos tienen poder de patronazgo sobre el

poder político.

Es allí donde está el mayor

riesgo del poder político: en el sometimiento a una posición clientelar, el

lugar de la debilidad. En el riesgo de abandono de su posición directriz frente

a las políticas para someterse al arbitrio de otros poderes, cuyo interés no es

lo público ni lo colectivo.

Su mayor fortaleza, en cambio, es

echar luz sobre estas formas de poder para contrarrestar la invisibilidad en la

que procuran permanecer: explicitar las formas clientelares que intentan

promover a fin de neutralizarlas y quitarles efectividad.

Así como las relaciones

clientelares tradicionales se desarticulan con la extensión de derechos a todos

los sectores de la población, las relaciones clientelares no tradicionales se

desorganizan con mayor y mejor acceso a la información.

Claro que no es tarea fácil: la

invisibilidad que les ha permitido consolidarse ha sido favorecida por el poder

de patronazgo de quienes tienen incidencia sobre la conformación de nuestras

matrices de interpretación: el poder mediático, que es el gran articulador de

todas las formas de poder.

Viviana Taylor

[1] Apelo al concepto de matriz interpretativa entendiéndola como un modo de interpretación

de la realidad que se ha ido construyendo a través de la experiencia, y por eso

constituye el conjunto de saberes, valores y principios a través de los cuales

analizamos e interpretamos la realidad, y por los cuales tomamos las decisiones

que nos llevan a actuar sobre ella. Dado que tienden a ser inconscientes, una

vez construidas son naturalizadas: esto es, creemos que nuestra interpretación

sobre la realidad es la realidad, con lo que se vuelven acríticas y difícilmente

modificables. Esa es la razón por la que nos aferramos a ellas, aun cuando se

revelen como insuficientes o inadecuadas. A pesar de todo esto, cuando son

concientizadas y se las confronta con otras interpretaciones posibles, pueden

ser modificadas.

[2] Siguiendo a Robert Castel, uso el término de vulnerabilidad

para designar un enfriamiento del vínculo social que precede a su ruptura. En

lo que concierne al trabajo significa la precariedad en el empleo, y en el

orden de la sociabilidad implica una fragilidad de los soportes proporcionados

por la familia y por el entorno familiar, en tanto y en cuanto dispensan lo que

se podría designar como una protección próxima. Para leer sobre el tema: Robert

Castel, De la exclusión como estado a la vulnerabilidad como proceso,

Archipiélago/21,

[3] Citado por Javier Auyero, en Clientelismo

político. Ediciones Capital Intelectual. 2004

[4] Puntero: simplificando, denominamos así al

mediador entre el patrón y los clientes. Simplificando, porque la realidad del

puntero es mucho más rica y compleja que lo que esta definición reduccionista

abarca. Para leer más sobre el tema: http://www.perfil.com/contenidos/2010/03/06/noticia_0039.html

[5] Durante esta década se produce un fenómeno

muy interesante que podríamos describir como de “tránsito entre creencias”. Las

personas transitan no sólo por los partidos políticos (algo que se puede

constatar no sólo entre los clientes, sino entre los propios políticos: los

casos paradigmático son el de Patricia Bullrich transitando diferentes espacios

políticos, y el de Lilita Carrió fundando partidos y abandonándolos) sino

incluso por distintas prácticas religiosas. Y, en uno y otro caso, no sólo se

verifican tránsitos permanentes, sino incluso la participación simultánea en

distintos partidos o iglesias.

[6] Para leer más sobre este tema: La guerra de la Triple Alianza: Monsanto – Clarín – La Nación

[8] Digo “en

la mayoría de los casos” dado que el 9 de octubre de 2012, fue restituida

la identidad de la nieta número 107 buscada por las Abuelas de Plaza de Mayo,

nacida el 11 de octubre de 1978 en la Maternidad Provincial de Córdoba. La

joven nació durante el cautiverio de su madre, María de las Mercedes Moreno. Su padre, Carlos Héctor Oviedo, falleció en 1979 por

causas ajenas al terrorismo de Estado. María de las Mercedes fue liberada

en 1979, constituyendo un extraño y feliz caso de madre presente en la

recuperación de su hija.

[9] Revista GENTE. Nro. 1994 , 7 de octubre de

2003

[10] Los datos han

sido extraídos del documento remitido a la Dirección General de Registro de Personas

Desaparecidas por el Arzobispo de La Plata, Héctor Aguer en marzo de 2004 –

Citado en http://www.mseg.gba.gov.ar/desaparecidos/Apropiaciones%20segun%20DGRPD.pdf Página 5

[11] Además de la trata de personas con fines de

prostitución, es común la trata con fines de trabajo esclavo. Respecto de esta

forma de supresión de la libertad –y a veces de la identidad- ha sido muy

relevante el trabajo de La Alameda, que ha denunciado reiteradamente –entre

otros- a los talleres de Juliana Awada, esposa del Jefe de Gobierno de la

Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. Un caso paradigmático en el que la

sociedad clientelar se mezcla y confunde con la sociedad conyugal.